Lie, Jangan Panggil Aku Cina

Judul Buku : Lie, Jangan Panggil Aku Cina

Nama Pengarang : S. Satya Dharma

Penerbit : Titik Terang, Jakarta

Tahun Terbit : 2000

Novel “Lie: Jangan Bilang Aku Cina” karya S. Satya Dharma menggambarkan kehidupan Dipo, seorang wartawan, dan istrinya, Lie, di tengah pergolakan sosial-politik Indonesia pada tahun 1998. Dengan latar belakang masa transisi politik yang penuh gejolak, cerita ini tidak hanya menyelami dinamika pribadi dan hubungan keluarga, tetapi juga mengangkat isu-isu penting tentang identitas, diskriminasi, dan keadilan sosial.

Dalam novel ini, ada tiga karakter utama dalam novel yang diceritakan: (1) Dipo, seorang wartawan yang terjebak dalam rutinitas kerja dan merasa tertekan oleh situasi sosial-politik di sekitarnya. Ia menghadapi dilema antara tanggung jawab profesional dan perlindungan keluarganya; (2) Lie, istri Dipo, wanita keturunan Tionghoa yang kuat dan berpendirian teguh, yang berjuang melawan diskriminasi serta menghadapi dampak langsung dari konflik sosial; dan (3) Nanda, anak mereka, yang menjadi simbol harapan di tengah situasi penuh ketidakpastian.

Latar Cerita

Berlokasi di Jakarta, khususnya pada tahun 1998, novel ini menggambarkan suasana tegang akibat demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Penindasan politik menciptakan kekacauan sosial yang berdampak luas, terutama pada kelompok minoritas, termasuk komunitas Tionghoa.

Cerita dimulai pada malam ketika Dipo dan Lie terjebak di sebuah gedung perkantoran saat demonstrasi berlangsung. Suara tembakan memaksa mereka bersembunyi, menciptakan suasana mencekam. Dipo menjadi saksi kekerasan yang terjadi, termasuk tewasnya Lou Yun Hap, salah seorang mahasiswa yang terkena tembakan.

Tema dan Pesan Moral

Tema utama novel ini adalah perjuangan identitas dan keadilan sosial. Melalui karakter Dipo dan Lie, pembaca diajak untuk memahami realitas pahit diskriminasi serta pentingnya melawan penindasan. Dipo sebagai jurnalis berusaha melaporkan kebenaran, sementara Lie mewakili perjuangan individu minoritas yang harus menghadapi ketidakadilan sosial.

Lie, sebagai wanita keturunan Tionghoa, menunjukkan keberanian luar biasa dalam mengungkapkan rasa sakit dan kemarahannya terhadap situasi yang tidak adil. Ia mendorong Dipo untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga ikut berperan aktif dalam menciptakan perubahan.

Perspektif Filosofis

Pemikiran filsuf seperti John Rawls dan Aristoteles relevan untuk memahami konflik dalam novel ini. Menurut Rawls dalam “Teori Keadilan”, keadilan harus melindungi mereka yang paling rentan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam perjuangan Lie melawan diskriminasi dan ketidakadilan selama krisis 1998. Sementara itu, Aristoteles dalam Etika Nikomakea mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati (eudaimonia) hanya dapat dicapai melalui tindakan yang sesuai dengan kebajikan. Perjuangan Dipo dan Lie untuk bertindak benar di tengah kekacauan politik mencerminkan pencarian kebahagiaan sejati melalui praktik kebajikan.

Kesimpulan

“Lie: Jangan Bilang Aku Cina” adalah novel yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia, terutama dalam konteks sejarah kelam Indonesia. Karya ini tidak hanya menampilkan cerita cinta dan keluarga, tetapi juga memberikan refleksi mendalam tentang keberanian, identitas, dan keadilan sosial.

Dengan narasi yang kuat dan penuh makna, novel ini layak mendapat tempat sebagai salah satu karya penting yang menggambarkan perjuangan manusia melawan diskriminasi dan penindasan. Sebuah bacaan yang relevan dan penuh inspirasi untuk memahami kompleksitas sejarah dan sosial Indonesia.

Penulis: Antonia Jordana Gati, Siswa Kelas XII, SMA Santa Maria Surabaya

Recent Comments

Check Out

Popular Posts

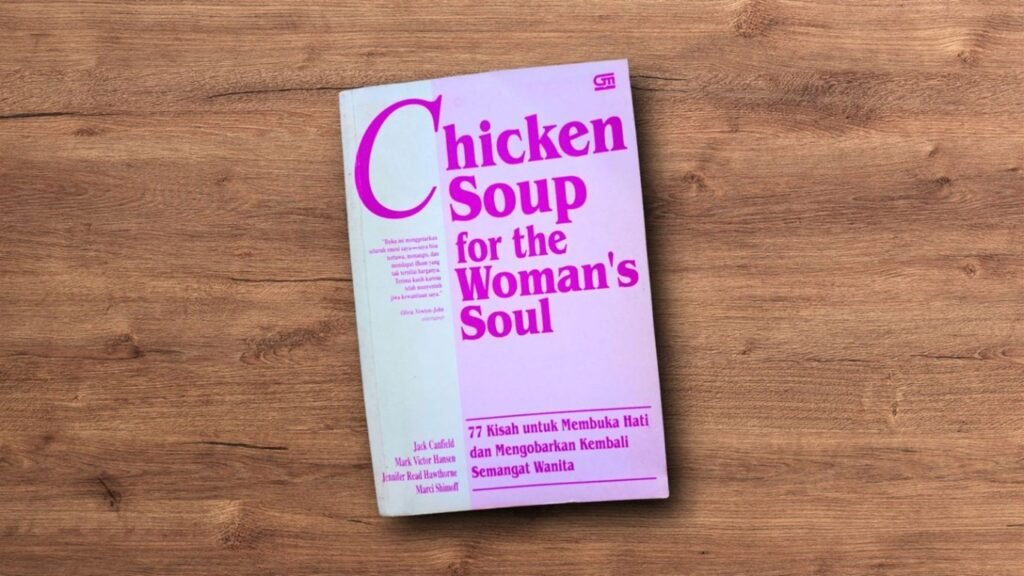

Chicken Soup for the Woman’s Soul

Chicken Soup for the Woman’s Soul Judul : Chicken Soup

Kampus Ursulin Surabaya

Kampus Ursulin Surabaya

Jalan Raya Darmo 49 Surabaya – Jawa Timur